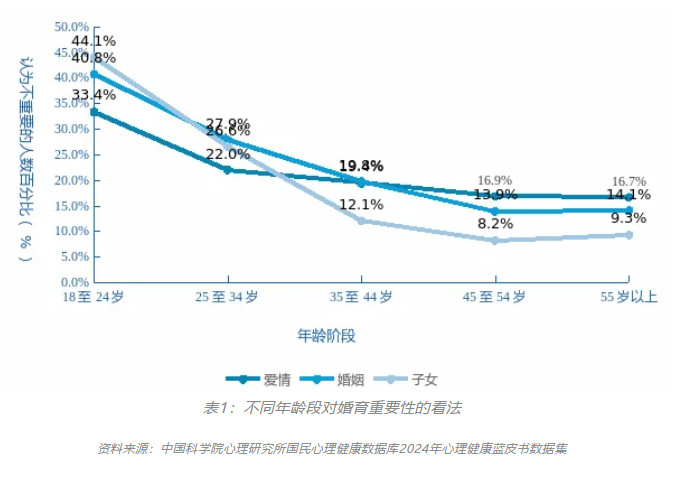

【调查显示:70%的大学生接受结婚但不生孩子】据《中国网》报道:由中国科学院心理研究所主持的《2024年成年人与在校大学生婚育观调查报告》日前发布。报告结果揭示了当代年轻人对恋爱、婚姻和生育的态度变化。#超八成女大学生接受结婚但不生孩子#大学生群体婚育意愿较低70%的大学生接受结婚但不生孩子调查发现,年龄在18到24岁阶段的成年人尤其是大学生群体,恋爱、结婚和生育意愿较低。认为拥有婚姻不重要的大学生占比为51.8%,认为拥有子女不重要的大学生占比为59.4%。婚育意愿存在性别差异。整体而言,女性比男性更不愿意恋爱、结婚和生育子女。不愿脱单(找对象)的人数比例低于不愿结婚和不愿生育子女的人数比例,而不愿结婚的人数比例又低于不愿生育子女的人数比例。理想情况下,在校大学生希望结婚的平均年龄为28岁,生育子女的平均年龄为30岁。而考虑现实情况,希望结婚和生育的年龄平均延后2岁,且不愿结婚和生育的人数比例显著上升。调查结果还发现,70%的大学生接受结婚但不生孩子;11.0%接受生孩子但不结婚。21.7%的普通成年人接受生孩子但不结婚。本次调查覆盖了全国31个省、自治区、直辖市的55,781名大学生和7,355名普通成年人。普通成年人中,未婚占比27.3%,已婚占比66.1%;大学生中,有伴侣的占比30.4%,无伴侣的占比69.6%。经济压力显著影响婚育意愿“母职惩罚”让女性更担心职业晋升受阻调查显示,在普通成年人中,收入较低的人群往往婚育意愿较低,他们担心结婚和生育带来的经济负担。大学生中,家庭经济困难的学生更倾向于放弃或推迟生育,因他们面临着就业和经济保障的双重压力。女性更担心婚育对职业发展的负面影响,尤其是“母职惩罚”,担心生育后职业晋升受阻。家庭背景也对婚育意愿产生影响。父母婚姻不幸福的子女倾向于选择不婚不育;父母文化程度较高的家庭,子女更倾向于推迟或放弃生育。报告认为,当代年轻人的婚育观正在发生深刻变化,经济压力、性别差异、家庭背景等因素共同影响着他们的婚育意愿。面对这一趋势,社会各界需要共同努力,加强对积极婚恋观的引导,为婚育女性提供更多的社会经济支持,为适婚人群提供更有针对性的保障,同时确保单身或单亲人群的生育权利。(来源:中国网记者苏向东)

![叶珂官宣产子[吐舌头眯眼睛笑]叶珂昨晚谈及自己的保养心得,觉得自己身为一名33岁已生育的女](http://image.uczzd.cn/16728521123496243203.jpg?id=0)