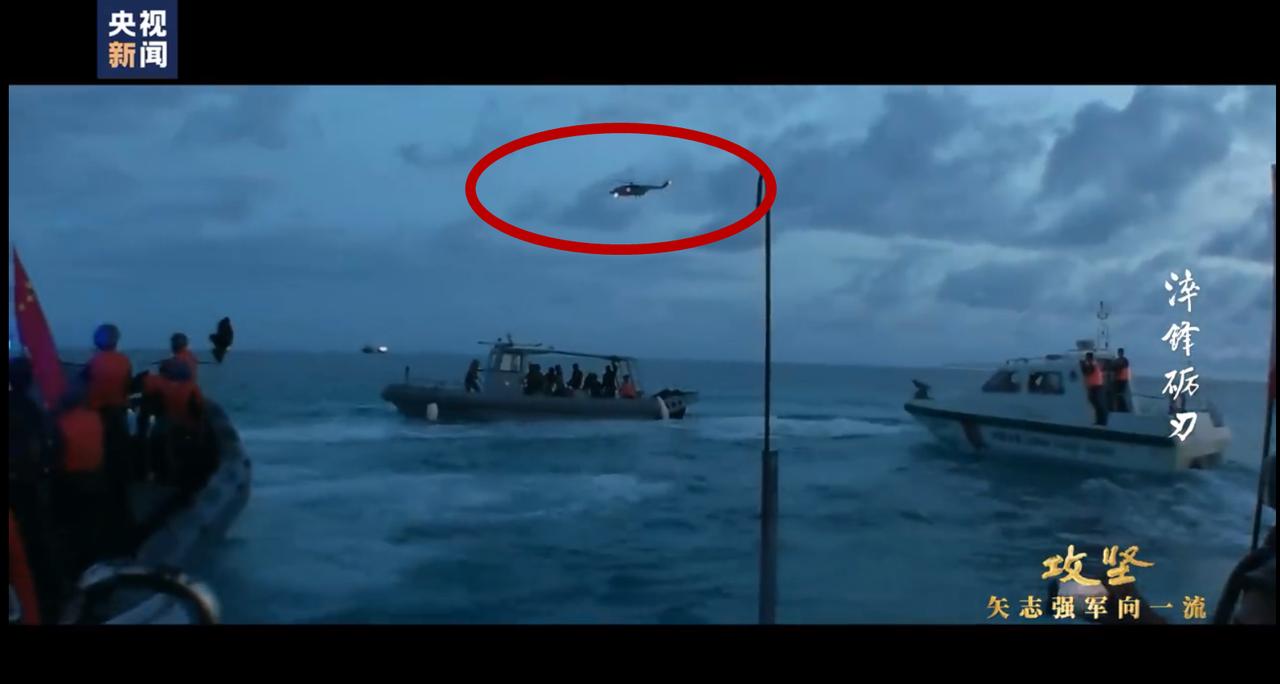

中菲摊牌了!一场台风撕开了中菲关系的裂痕,2025年7月24日台风“竹节草”两度登陆菲律宾,拉乌尼翁省等地区陷入灾难状态,超627万人受灾,农业和基础设施损失超过90亿比索。按照往年惯例,中国本应第一时间伸出援手,但这次北京选择了沉默,更耐人寻味的是,中国国防部发言人在台风过境后明确表态,将菲律宾定性为“不折不扣的麻烦制造者、危险制造者”。这番罕见严厉的措辞,标志着两国关系已从隐忍博弈走向摊牌时刻。菲律宾遭遇自然灾害时,中国曾多次提供援助。2013年“海燕”台风后,中国迅速提供200万美元现金、1万吨大米和500顶帐篷;2021年“雷伊”台风,中方通过红十字会捐赠400万元人民币物资。但此次“竹节草”来袭,中国外交部仅发布领事提醒,未提及任何援助计划。这种反常背后,是菲律宾持续挑衅消耗了中方的善意。2025年7月15日,菲律宾海警9701船在黄岩岛附近海域多次高速穿航中国海警舰艇船尾,最近距离仅百米,严重威胁中方船只安全。这并非孤立事件,自2024年以来,菲律宾船只频繁闯入南沙群岛仙宾礁、铁线礁等海域,甚至搭载媒体记者跟拍,企图制造舆论压力。更令中方不满的是,菲律宾在接受中国援助的同时,却联合美日印澳等国在南海搞军事演习,7月下旬七国联合军演规模创历史新高。这种“一边要帮忙,一边背后使坏”的行为,彻底透支了中菲之间的信任。菲律宾在南海的挑衅由来已久,自1999年将“马德雷山”号军舰非法坐滩仁爱礁以来,菲律宾一直试图通过定期补给维持存在。2025年7月27日,菲律宾海警再次试图突破中国对仁爱礁的管控,结果在360秒内被中国海警驱离,创下“东南亚最短对抗”纪录。中方明确表示,仅允许菲律宾运送生活物资,坚决反对任何加固军舰的行为。菲律宾的挑衅不仅限于仁爱礁。2025年4月,菲律宾派遣船只闯入铁线礁附近海域,企图非法登礁采集砂样;5月,菲律宾联合美澳在南海举行“自由开放的印太地区”联合巡航,试图将南海问题国际化。更值得警惕的是,印度海军在7月三次派遣主力舰艇进入南海,与美菲澳实施联合巡航,试图分散中国在陆地边境的防御重心。面对菲律宾的步步紧逼,中方采取了多维度反制措施,在执法层面,中国海警加强了对南海岛礁的常态化巡航。2025年4月,中国海警登临铁线礁开展维权行动,清理岛上垃圾并展示五星红旗宣示主权。在军事层面,解放军轰-6K轰炸机编队进驻西沙永兴岛,与南沙永暑礁等基地形成联动,构建“拒止”能力极强的防御体系。外交上,中方措辞愈发严厉。2025年7月30日,国防部发言人张晓刚指出,菲律宾“不仅非法侵占中国南沙群岛部分岛礁,还迎合域外势力在南海搅局作乱”。这种定性意味着中方已将菲律宾视为破坏地区稳定的主要因素,而非单纯的争议方。中菲关系走到今天这一步,是多重因素叠加的结果,从菲律宾方面看,马科斯政府试图通过对外强硬转移国内政治压力。2025年中期选举后,马科斯支持的执政联盟在参议院改选中仅赢得6席,不及预期目标,于是试图以对外挑衅掩盖国内治理不力。此外,菲律宾还将南海问题作为向美国等域外势力换取军事援助的筹码,2025年7月与美日印澳签署的军事合作协议,就是这种策略的体现。从中国方面看,菲律宾的行为已触碰核心利益红线。中国对南海诸岛的主权主张有充分的历史和法理依据,而菲律宾的单边行动严重违反《南海各方行为宣言》。中方的沉默和强硬表态,传递出一个明确信号:在领土主权问题上,中国不会因任何外部压力妥协。这场由台风引发的外交危机,本质上是中菲战略互信彻底破裂的缩影,菲律宾试图通过“倚美制华”谋取不当利益,而中国则以“主权不容侵犯”回应。未来,随着美国等域外势力的持续介入,南海局势可能进一步复杂化。但有一点可以确定:中国维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移,任何挑衅都将遭到迎头痛击。