1936年12月26日,张学良决定亲自送蒋介石返回南京。就在飞行的途中,飞行员雷

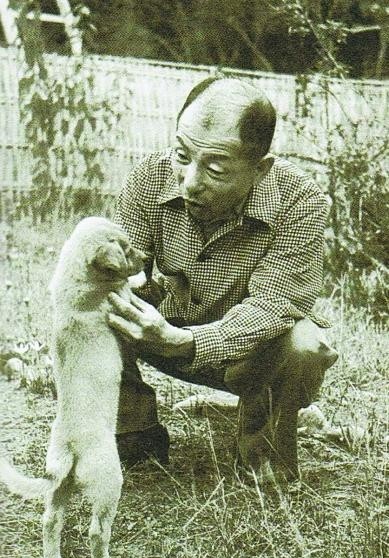

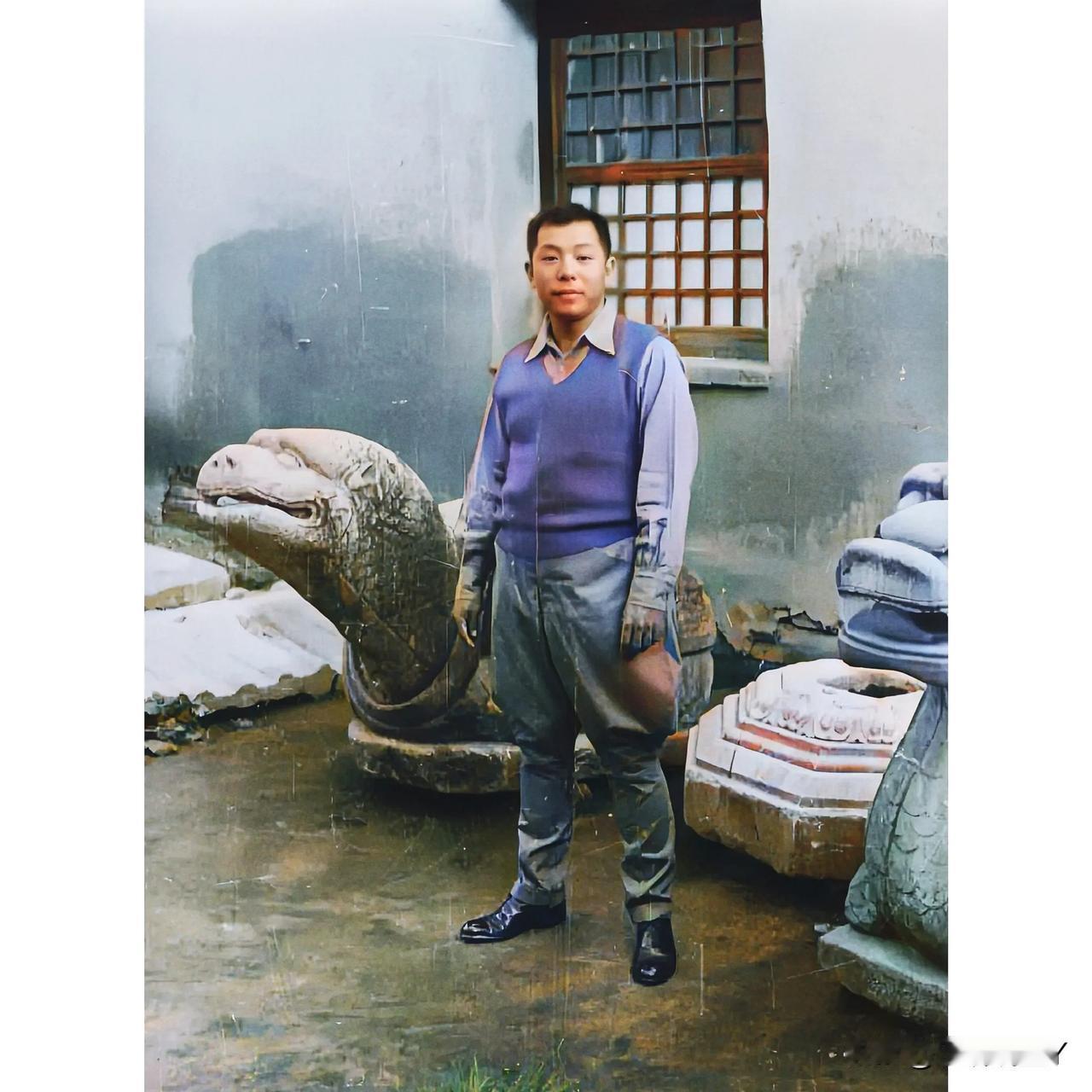

1936年12月26日,张学良决定亲自送蒋介石返回南京。就在飞行的途中,飞行员雷纳德一再暗示张学良,只要他下达命令,飞机可以马上掉头飞回西安。然而,张学良却视而不见,错过了一次逃出生天的绝好机会。张学良这人,从小就生在军阀家庭里,1901年出生在辽宁海城,父亲张作霖是东北的大头头。他早年没上过正规学校,全靠私人家教,还接触了不少西方玩意儿,跟老爹不一样,对外国人挺自在。1919年从奉天讲武堂毕业,直接进老爹的军队当上校,管警卫。没几年,他就对飞机感兴趣,1921年去日本看军事演习,回来就搞了个空军部队。1922年升少将,指挥空军单位,显示出对新式武器的眼光。话说回来,那时候东北军挺强,他逐步爬上高位。1928年张作霖被日本人炸死后,他接班,宣布服从南京政府,帮着统一中国。1930年中原大战,他派兵支持蒋介石,拿下陆海空军副司令的位子,控制华北要道。你知道吗,这家伙还处决过亲日派,试图挡住日本人扩张。可惜,1931年九一八事变,日本入侵东北,他执行不抵抗政策,带兵撤到关内,整个东北丢了。这事让他背了不少锅,声誉大跌。1933年热河失守后,他辞职,出国游历一年,顺便戒了鸦片瘾。1934年回国,当了武汉的反共部队头头,但对蒋介石的对日妥协越来越不满。1935年又调去西北剿匪,当副总司令,驻西安,跟杨虎城搭档。部队打红军时士气低,他多次劝蒋停内战抗日,没啥效果。终于,1936年12月12日,他和杨虎城发动兵谏,扣了来西安的蒋介石,逼他同意抗日统一战线。这事变直接推动了国共合作初步成型。张学良的生平,就这么一步步从军阀子弟变成抗日推动者,但也埋下后来的祸根。张学良的决定,总让人觉得有点冲动。西安事变扣蒋后,谈判拖了两周,蒋口头答应停内战抗日。张学良没跟任何人商量,就联系了私人飞行员RoyalLeonard,准备飞机送蒋回南京。这出乎所有人意料,因为之前各方意见分歧大,有人劝他别走。他偏要亲自陪同,12月25日清晨,飞机从西安起飞,先到洛阳,次日继续往南京。途中遇上蒙古沙尘暴,护航战斗机跟丢了。RoyalLeonard是张学良的老友,驾驶波音247型飞机,他明白蒋已安全,却见张学良还跟着去南京,可能是想证明抗日诚意。他眼睛瞟着张,低声提醒,说他的技术能甩掉追踪,随时掉头回西安,甚至飞到世界其他地方。张学良挥手不理,保持航向。宋子文也在机上,但没人多话。飞机穿越尘暴,接近南京。这段飞行,本是逃脱的好时机,张学良却视而不见,直接落地。话说,这决定太关键了,如果他听飞行员的,东北军或许还能整合成抗日骨干。可他坚持去南京,明知那里等着的可能是惩罚。后续发展,就更让人唏嘘。飞机一落地南京,张学良下机就被士兵围住,枪口对着,有人问要不要开火。宋美龄及时呵退他们,拉着张走开,避免了当场冲突。张学良平静转身,跟RoyalLeonard握手道别,眼睛湿润,嘱咐保重。他知道自己完了,直接被捕。1937年1月4日,军事法庭判他十年徒刑,但蒋介石特赦,转为幽禁。先在南京关着,后移到溪口、安徽黄山、贵州修文等地,持续几十年。蒋没杀他,一方面东北军底子还在,杀了控不住局面;另一方面,各方朋友帮张求情。话说,蒋对东北军可没客气,先断军费,部队内部乱套,杨虎城部队也卷入。东北军官兵不满张被捕,年轻军官和老将领打起来,蒋派人介入,分裂重组,编入其他单位,抗日力量白白浪费。杨虎城也被捕,后来处决。张学良幽禁中,失去部队控制,东北军崩盘。1948年蒋政府去台湾,他也被带走,继续关到1975年蒋死后逐步松绑。1990年正式恢复自由,1991年去美国,住夏威夷跟哥哥。2001年10月14日,他因肺炎在檀香山医院去世,享年100岁。葬礼简单,来自两岸官员出席。他晚年信基督教,研究明史,收集艺术品,没回大陆。中共视他为爱国英雄,因为西安事变结束了围剿,促成抗日。但张拒绝访陆,健康和政治原因都有。这结局,显示出个人决定对历史的巨大影响,东北力量本该在抗日中发挥更大作用,却因内斗散了。