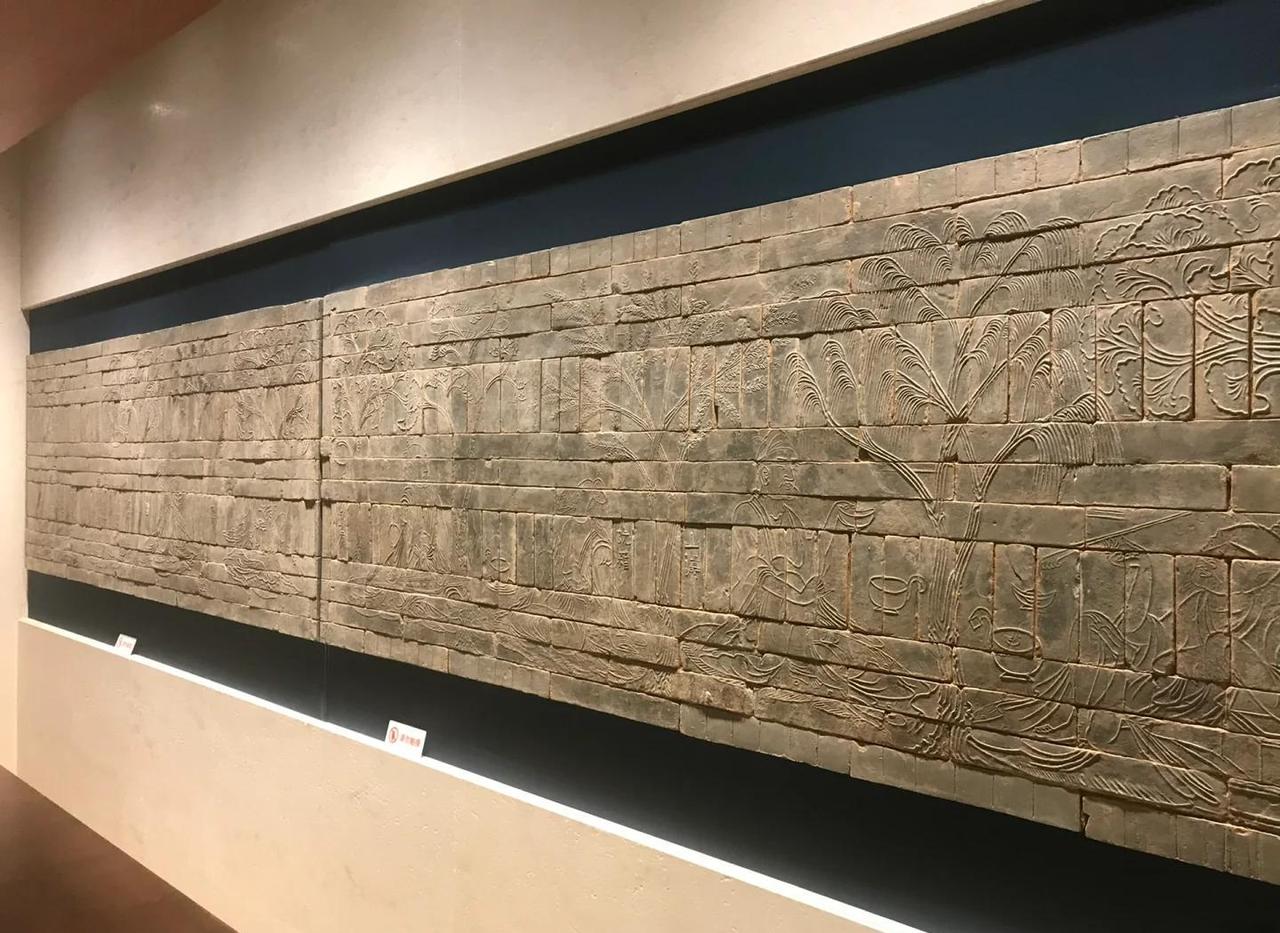

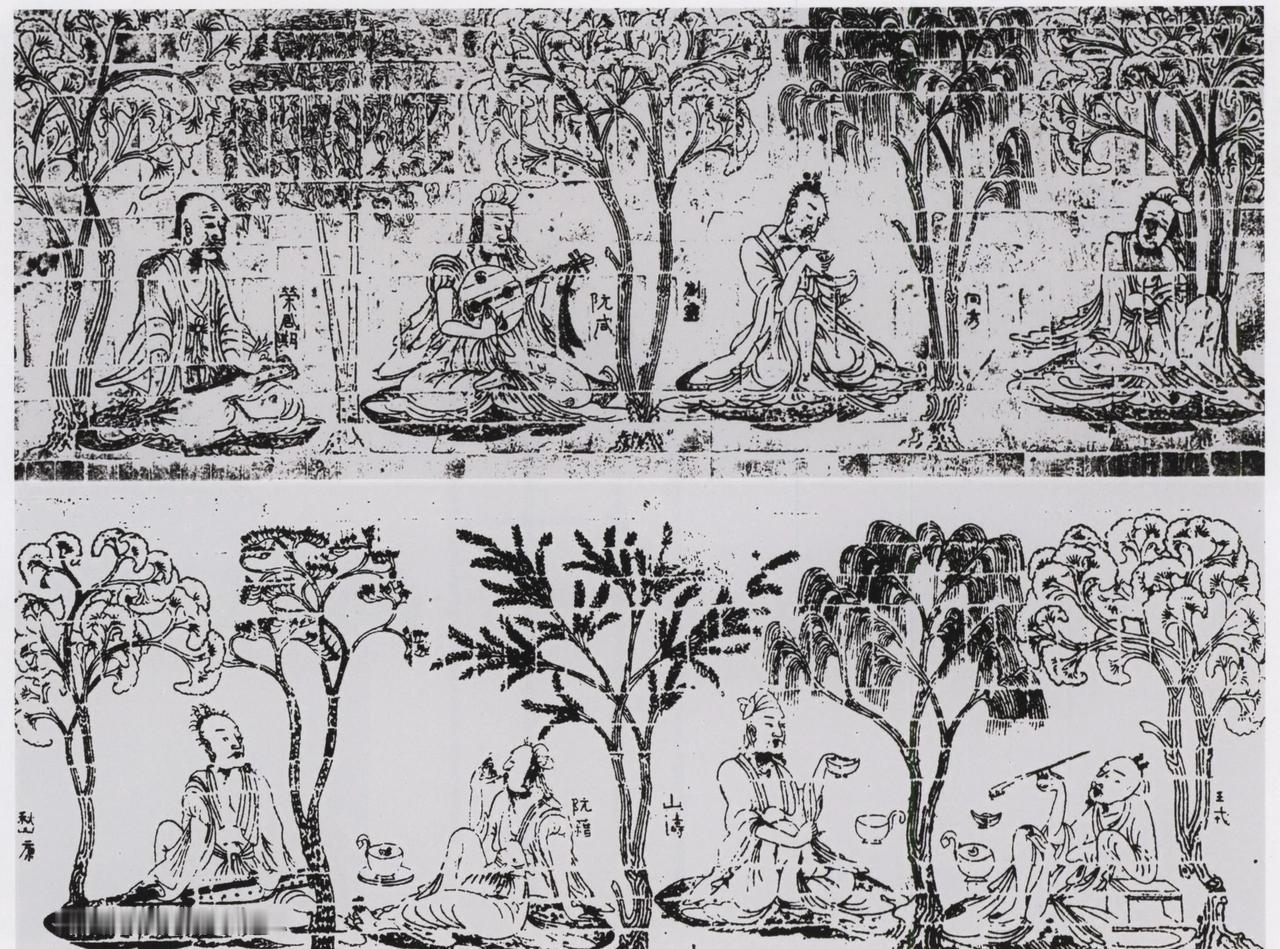

魏晋是我国视觉文化的重要转折期,很多文学文本在此时被转化为视觉语言,“竹林七贤”也从各种文学文本中被析出,以图像语言的方式呈现。 在《历代名画记》中记载了诸多东晋名家作七贤图、竹林像: (东晋顾恺之画作)……苏门先生像、中朝名士图、谢安像……晋帝相列像、阮修像、阮咸像、……荣启期……七贤、陈思王诗。 (顾恺之《论画》评戴逵《七贤》画)唯嵇生一像欲佳,其余虽不妙合,以比前诸竹林之画莫能及者。 首先,从顾恺之将戴逵的《七贤》画与其他“竹林之画”进行比较可知:“竹林”与“七贤”在当时是并置使用的,“七贤”与“竹林”像均指“竹林七贤图”,当然“七贤”的说法远比竹林普遍。 其次,画家将《七贤》图与其他人物肖像画并置,它们是以历史人物肖像画的方式被反复描摹。那么,这里引发出两个问题:第一,为何东晋名家好创作“七贤图”?第二,他们是如何将文学文本转化为图像语言的? “竹林七贤”作为生活在曹末晋初的历史人物,在当时的文献中有诸多关于他们每个个体的记载,却没有“竹林七贤”这一称号。直到西晋元康时期,放达之风盛行,贵游子弟的追慕和效仿,引发了当时士人对“竹林七贤”的关注和推崇,产生“七贤”的称谓。 目前所见最早、最完整的相关记载是在西晋左将军阴澹《魏纪》一书中,该书提及:“谯郡嵇康,与阮籍、阮咸、山涛、向秀、王戎、刘伶友善,号竹林七贤,皆豪尚虚无,轻蔑礼法,纵酒昏酣,遗落世事。” 后者记载:是时竹林诸贤之风虽高,而礼教尚峻。迨元康中,遂至放荡越礼。乐广讥之曰:“名教中自有乐地,何至于此!”乐令之言有旨哉!谓彼非玄心,徒利其纵恣而已。 他在该文中指出“竹林七贤”与西晋元康中期那些只有“纵恣”之徒不同,而是真正得玄心之“达”。 东晋士人以“竹林七贤”超脱、旷达、自适、通简品格为尚,正如鲁红平所说,“随着士林热衷于‘贤人’品藻话题,林下之风遂起,人们逐渐意识到他们的精神文化特征,将他们七人视为不可分割的整体,以‘竹林诸人’、‘竹林名士’、‘竹林七贤’称之”。 此时,以“贤人”品藻人物是较为热门的,“贤”的本义是“多才”,在此处“贤”并不是就儒家“德行之名”的意义上来讨论,而是将才、智、识、情等品质纳入到“贤”的范畴。 可见,“竹林七贤”受时人的推崇不在于他们的儒家道德、操守而在于其才情、智识,在他们的品评中既保留了“七贤”每个个体的特点,又试图在他们之中寻求到一种共性,由此逐步形成了对“七贤”的整体性评价,最终东晋士人将他们推上士人精神象征的位置,完成了对“竹林七贤”的文化定位和形象塑造。 东晋画家顾恺之、史道硕、戴逵等人均将“竹林七贤图”作为历史人物肖像画来创作,他们以历史和时人对“竹林七贤”的文本材料为依据,通过图像的转化表现时人对其“隐逸”、“超迈”人格的推崇和向往,逐步也形成了“竹林七贤图”卷轴画的创作模式。 “竹林七贤”意象在东晋并确立以后作为一个整体就具有相对稳定的内涵,建立于文本基础上的“竹林七贤图”在不断重复模写中意义变化也少。本文正是在这一概念基础上来使用“图绘模式”一词。 由于年代久远,东晋画家的《竹林七贤图》均已遗佚且无任何关于其图像内容的记载,我们无从得知这些作品的样貌及创作手法,但仍可通过以下两个途径做相应的追寻。 第一条路径是《竹林七贤与荣启期》砖画。相关研究人员认为目前发现的8座《竹林七贤与荣启期》砖画均来自同一画稿,西善桥宫山墓全面地呈现了画稿的原貌且是最早的版本。 第二条路径,参考同时期和类似题材的图像资料。魏晋南北朝时期,文人们兼善文学与图像,在创作中,他们兼取文学和图像在传达意上的优势,出现了以文学作品为基础的绘画创作。如顾恺之以张华的《女史箴》为基础创作《女史箴图》,以曹植的《洛神赋》为基础创作《洛神赋图》,“竹林七贤”的创作也从文学文本中而来。 《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图卷》在图文关系的处理上采用图文布列和互动的模式和单景系列式的构图法,“将文字(A)与图像(B)两种因子重复地交替、并横向发展的设计,是古老的汉代传统,从而创造一种主题连续发展的感觉,这种设计在汉代和六朝时期盛行。……这种汉式构图法一直被顾恺之之前以及和他同时代的画家所沿用”。 因此,我们基本上可以推测《竹林七贤图》卷轴画的基本图绘模式:第一,以树木与人物重复交替、横向发展的方式展开画面,人物的排序尚不稳定; 第二,“竹林七贤图”艺术处理方式与当时“以形写神”、“传神”的绘画主张相契合,因而在对人物性格、神情、气质的表现手法上与《竹林七贤与荣启期》砖画相近。但作为历史人物肖像画的“竹林七贤”图,其在人物容貌的刻画上应会更细致和更具识别性。 东晋画家完成了“竹林七贤”文本到图像的转化,并形成了相对固定的图绘模式,这一模式奠定了其他图绘模式产生和转化的基础。